¿Cómo y quiénes acabarán escribiendo la historia de esta III Gran Guerra?

Mali es uno de los países más pobres del continente, sus 15 millones de habitantes son mayoritariamente musulmanes suníes y supervive dentro de un sistema constitucional presidencialista. Es una república laica. La mujer está integrada en la vida económica y política del país, no usa burka y está más alfabetizada que los hombres. El francés es su idioma oficial. Cerca de tres cuartas partes de su millón y cuarto de kilómetros cuadrados son desierto sahariano. La exportación de oro es importante fuente de ingresos. Malienses son futbolistas aquí conocidos, Kanouté, Diarra o Keyta.Tiene acuerdos con el FMI y el BM, y ha suscrito los pactos y declaraciones de derechos humanos universales.

En la mítica ciudad de Tombuctú, nacida al pié del desierto como punto de intercambios comerciales del oro del sur, el pescado de poniente y la sal del norte, nació hace siete siglos una de las primeras universidades africanas, en lo que mucho tuvieron que ver musulmanes expulsados de Granada. Uno de ellos construyó la mezquita de Djingareyber, que aún se mantiene en pié pese a las tormentas de arena y riadas del Niger, hecho que dio pié a Manuel Pimentel para escribir su novela “El arquitecto de Tombuctú”.

Pues ahí abrieron ayer un nuevo frente los asesinos de la yihad, extendiendo su mapa de operaciones al extremo suroccidental del africano Sahel. Al grito de “Alá es grande” los asesinos han elevado en mes y medio hasta 555 el número de sus víctimas: 102 en Turquía, 22 en Nigeria, 224 en el avión que sobrevolaba el Sinaí, 13 en Somalia, 43 en el Líbano, 130 en Francia y 21 más en el hotel maliense de Bamako.

Cuando se lee u oye decir a alguien, caso de la alcaldesa que el PSOE mantiene en Madrid, que hay que abrirse al diálogo, o sea a las razones de los carniceros, uno no acaba de imaginarse lo que al cabo de los años se contará de esta guerra sin fronteras, si es que termina.

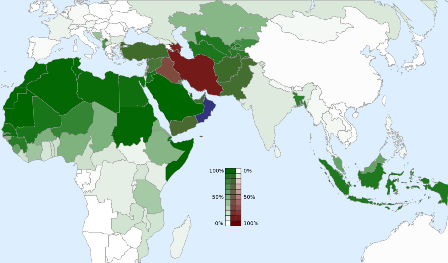

Guerra cuyo origen hemos establecido en septiembre del 2001 en un ejercicio de simplificación notable y del que quizá se deriven los extremos que estamos viviendo. Porque fue en el siglo VI el propio Mahoma quien inició la yihad apoderándose de Medina para fundar el primer estado islámico en la inmensa península arábiga. Pocas décadas después de su muerte sus fieles comenzaron a destruir el imperio bizantino como posteriormente hicieron con el otomano. Conquistaron el Mediterráneo sur hasta las costas cantábricas y los Pirineos; por el este llegan a la India, a las murallas de Viena por el norte, dominan medio continente africano…

El Islam ¿religión de paz?; ¿el islamismo defensor de los derechos humanos, cuando creó su propia declaración en 1990 porque tacharon de judeo-cristiana la de Naciones Unidas? ¿Con Al Kaida, el Daesh o Arabia Saudí, con quien habría que abrirse a razones? Más allá de las condolencias de rigor ¿alguna réplica, delación, o petición de justicia por parte de los musulmanes que hoy conviven pacíficamente dentro de la diversidad del mundo occidental?

La Historia es algo demasiado importante como para escribirla en tiempo presente. Suele acarrear disparates incluso de la mano de profesionales, y no digamos cuando desde ella se pretende hacer futurología. Un historiador ayer fallecido, autor de voluminosos estudios sobre el franquismo y la transición, a los cuatro días de ser nombrado Adolfo Suárez presidente del Gobierno español se atrevió a firmar el siguiente cuadro de lo que iba a suceder:

“Durante unas semanas los problemas se esconderán dentro, por el calor; pero allí se incubarán de manera incontenible. Allá por el otoño estallarán, y caerá este Gobierno sin plantear siquiera una resistencia. Entonces la Corona, que a través de la Presidencia de las Cortes se ha visto seriamente comprometida en la maniobra que hoy nos embarga… acudirá a la convocatoria de un Gobierno Nacional, el que ahora esperábamos, si no se ve obligada al recurso militar directo”.

La realidad desmintió rotundamente aquellos negros augurios; a su autor respondió Suárez cuatro años después, con la Constitución aprobada y cierta ironía, nombrándole ministro de Cultura durante siete meses y medio, y el artículo “Que error, que inmenso error” de Ricardo de la Cierva fue publicado por El País el 8 de julio de 1976.